その縄張りの中につくられたという「福山城」へ。

もともとの福山城には存在せず、

福山駅からの観光客のためにつくられた階段を上る。

駅構内を撮影。左奥の7・8番のりばは

2011年3月にも利用した福塩線のホーム、

長い5・6番のりばと隣の3・4番のりばは山陽本線ホーム。

伏見櫓(国指定重要文化財)が迎えてくれる。

水野勝成が大和郡山からの転封に際して2代将軍

徳川秀忠から拝領して移築したといわれている。

福山城本丸の正門として使われていた。

これも伏見城から移築されたものといわれている

(現地の説明板にも記されている)が、

二の丸正門の鉄門と混同されているとの指摘

(参考サイト:備後歴史探訪倶楽部)もある。

前出の備後歴史探訪倶楽部のページでは、

本丸御殿は近世において「伏見御殿」と称されておらず、

また御殿も伏見城から移築されたのは一部であると

指摘されている。

城下や近隣の村に「時の鐘」を告げ、

また緊急時に藩士を招集する太鼓も備えていた。

櫓が補修を重ねた結果原形をとどめなくなったため

昭和54年の復元工事の際に銅板葺きに改めた。

原始時代から明治時代までの福山の歴史に関する

資料が展示されている。

残っていない。

向かって左側に出入口があったが、埋められている。

右奥は鐘櫓。

日米和親条約を締結した阿部正弘の銅像。

藩主としては新たな藩校・誠之館の設置を行っている。

右奥にはかつて神辺二番櫓があった。

遺構らしきものは見当たらなかった。

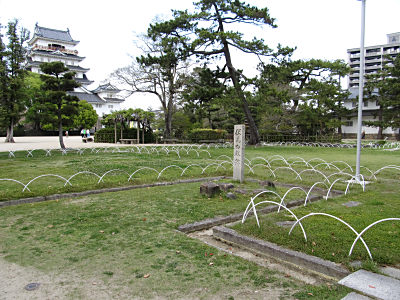

天守の礎石。

天守の礎石と再建天守を見る。

見学予定の広島県立歴史博物館は

入館が16時30分まで、閉館は17時なので、

いったん福山城跡探訪を中断して

県立歴史博物館へ向かった。

<その2に続く>