新宮→紀勢本線→新大阪

![]() 旅の記録2006

旅の記録2006

新宮→紀勢本線→新大阪

2006年10月24日〜25日

|

今回は、紀勢本線の乗り潰しを兼ねた新宮への旅。 最初に乗るのはやはりこの快速「ムーンライトながら」。 西への遠征で快速「ムーンライトながら」を使うのも何度目だろうか。 |

|

| さて、快速「ムーンライトながら」は小田原で普通列車の接続待ち(中央線快速電車の人身事故に伴うもの)により16分の遅れを背負ったものの、浜松到着時点では7分遅れまで回復し、もともと長時間停車を行う浜松で遅れ分を吸収、その後はほぼ定時で運転された。 名古屋には定刻の6時7分到着。名古屋から乗車する列車の発車時刻までは2時間あるため、寄り道をすることに。 そして行ってきたのが・・・ |

||

|

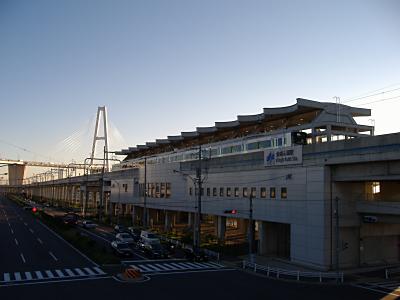

あおなみ線の終点・金城ふ頭駅。 2011年にはこの駅の近くにJR東海の博物館(「リニア・鉄道館」)ができた。 |

|

|

あおなみ線の終端部。 | |

|

名古屋駅に戻り、紀伊勝浦行き特急「(ワイドビュー)南紀1号」に乗車。 | |

|

新宮駅に到着。 ホームで紀伊勝浦へ向かう「(ワイドビュー)南紀1号」を見送る。 |

|

|

紀勢本線新宮駅。 JR東海とJR西日本の境界駅で、JR西が管理している。 |

|

|

新宮駅近くには中国・秦の始皇帝の使者として日本に渡ってきた徐福を祀る「徐福公園」がある。 なお、この徐福公園や新宮駅一帯の地名は「新宮市徐福」である(公園が1丁目、駅が2丁目)。 |

|

|

「秦徐福之墓」と刻まれた石碑。 紀州藩主徳川頼宣が儒臣の李梅渓に書かせたと言われ、元文元年(1736年)に新宮城主水野忠昭によって建立された。 |

|

|

徐福の石像。 | |

|

その横には「不老の池」が設けられ、徐福の7人の重臣を象徴する石柱が建てられている。 説明板によると、石橋を渡って7本の石柱に触れると徳が授かるらしいが・・・。 |

|

| 上部に「秦徐福碑」と刻まれた石碑。 園内の説明板によると、天保五年(1834年)に紀州藩の儒臣・仁井田好古の撰・書により建立されるはずだったが、和歌山から海路で運搬する途中遭難して実現せず、残された書をもとにして昭和15年に建立されたらしい。 |

|

|

|

始皇帝の命によって徐福が探していた「不老長寿の薬」だといわれる「天台烏薬(てんだいうやく)」。 健胃薬や腎臓病・リウマチの薬として用いられる。 |

|

|

徐福公園から北に行き、天理教の教会へ突き当たる手前の十字路を左折すると別名「丹鶴城」といわれた新宮城跡がある。 近くに立っていた、文字の消えかけた説明板によると、ここには熊野別当の別邸や丹鶴山東仙寺があったらしい。 |

|

|

新宮城跡から太平洋(熊野灘)を望む。 | |

|

新宮城跡から熊野川に架かる熊野大橋と新熊野大橋を望む。 (手前の緑色の橋が熊野大橋) 川の右岸(向かって左側)が新宮市、左岸(向かって右側)が三重県南牟婁郡紀宝町。 |

|

|

熊野川の河川敷に降り、河口方面を見る。 紀勢本線の鉄橋の奥に見えるのは紀州製紙の工場。 |

|

|

熊野三山の一つ、熊野大権現こと熊野速玉大社。 | |

| 熊野速玉大社の御神木とされている、国指定天然記念物の梛(なぎ)。 |  |

|

|

熊野速玉大社の末社・八咫烏神社と鑰宮手力男神社。 | |

|

鳥居と永代常夜燈、下馬橋。 | |

|

国指定天然記念物の新宮藺沢浮島植物群落(通称「浮島の森」)。 中に入ってじっくり見たかったが、時間がなかったため外から見るだけに終わった。 |

|

|

新宮駅に戻ると・・・ | |

|

新大阪行き特急「スーパーくろしお26号」になる車両が側線に入っていた。 13時44分発の「スーパーくろしお26号」で新宮を離れた。 |

|

|

古座駅の手前で古座川を渡る。 | |

| 17時50分、新大阪駅に到着。これで阪和線は全線完乗、紀勢本線は両端の亀山−津と和歌山−和歌山市を残すのみとなった。 今夜の宿代わりの列車に乗車するまでにはかなり時間があるので、大阪環状線の未乗区間(大阪→天王寺の外回り)の乗りつぶしなどで時間を使い、23時前に新大阪駅に戻った。そして、今夜乗車する列車は・・・ |

||

|

先月の旅の際に泊駅で足止めを食らった新潟行き急行「きたぐに」。 今回は10月下旬の旅なので、前回のように台風で足止めされることはないと思いつつも、一方で別の要因でまた遅れたりしないかと少々不安に思いながら、12番のりばに入線した列車に乗車。 次の停車駅・京都で日付は26日に変わった。 |

|

| <旅の記録トップへ戻る <円町駅別館トップへ戻る |

急行「きたぐに」で直江津へ向かう> |