急行「きたぐに」→直江津→長野

![]() 旅の記録2006

旅の記録2006

急行「きたぐに」→直江津→長野

2006年10月26日

| <新宮へ戻る 新潟行き急行「きたぐに」は0時2分に京都を発車。 次の大津を0時10分に発車すると、「貴重品に注意」や「周りの迷惑になるから騒ぐな」などの注意事項が告げられた後、車内放送は終了。 車内の照明が減光された。 1時40分には敦賀→南今庄間のデッドセクションを通過し、車内が一瞬真っ暗になった。 |

||

|

3時10分、金沢に到着。 長時間停車の間、駅に留置されている車両を撮影した。 これは4番のりばに留置されていた、 七尾線電化15周年のヘッドマークをつけた415系。 このあと5時35分発の七尾行き普通列車となる。 |

|

|

3番のりばに留置されていた485系。 特急「雷鳥47号」としてやってきた車両だろうか。 |

|

|

金沢駅3・4・5番のりばの発車案内。 | |

|

485系の先頭車の片方はこのようなパノラマ型運転台になっている。 | |

| 3時47分、金沢駅を発車。 前回足止めされた泊駅も所定の時間に発車し、糸魚川発車後の5時31分、2度目のデッドセクション通過。 5時50分、車内放送が再開され、照明も元の明るさに戻った。 |

||

|

5時56分、直江津に到着。 ここで信越本線の長野行き普通列車に乗り換えた。 |

|

|

長野駅に到着。 | |

|

長野駅からは長野電鉄長野線を利用し、3つ先の善光寺下駅で下車。 | |

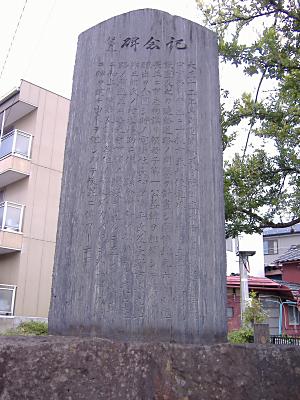

| 善光寺下駅そばに建つ「紀念碑」。 善光寺下駅の開設および連絡道路の開通を記念したもの。 |

|

|

|

善光寺東門そばにある寿福山無量院寛慶寺。 浄土宗鎮西派に属する、知恩院の末寺である。 |

|

|

寛慶寺本堂。 | |

|

長野駅の駅名標の背景にもなっていた善光寺本堂。 | |

|

田川茂三郎の筆塚。 | |

|

「南無阿弥陀仏」の六字に因んだ、6本の柱で支えられている鐘楼。 重要美術品に指定されている梵鐘は1998年2月7日11時に冬季オリンピック長野大会の開会を告げるために鳴らされた。 そばには五輪マークがあしらわれ、「長野オリンピックは善光寺の鐘とともに始まつた」と刻まれた石がある。 |

|

|

|

江戸時代、北信濃において相撲の支配権を握っていたという年寄「二十山」の供養塔。 ここにあるのは5代目から7代目までのもの。 |

|

本堂建築の際に使用された大工道具が埋められている道具塚(護法塚)。 ←諸神塚|山王塚→ |

|

| 「御百度詣数取」。 お百度参りの際に数をカウントするためのものだろうか。 4人分ある。 左下に刻まれていた6文字は何だったのだろう。 |

|

|

| 浄土真宗の開祖・親鸞の像。 |  |

|

| 中ほどに嵌め込まれている車(輪廻車)を回すことで諸々の苦悩を抜け出すことができるらしい「輪廻塔」。 |  |

|

|

宝暦九年(1759年)落成の経蔵(重要文化財)。 『鉄眼黄檗版一切経』が納められているらしい。 |

|

| 馬嶋禅長・元長親子の筆塚。 |  |

|

|

源義経の家臣で義経の身代わりとなって戦死した佐藤継信・忠信兄弟の塚。 | |

|

六地蔵と濡れ仏。 |  |

|

善光寺の参道を駅方向へ向かう。 | |

|

仁王門をくぐってから振り返って撮影。 奥に見える山門は修復工事中で、残念ながら見ることはできなかった。 |

|

|

仁王門そばにある名號堂。 本堂=大御堂に対して小御堂と呼ばれる。 |

|

| 善光寺交差点脇には長野市道路元標があった。 |  |

|

|

「中央通り」となった参道をさらに南下すると、長野オリンピックの表彰式が行われた場所が残っていた。 | |

|

現在はこのように駐車場となっている。 | |

|

長野駅に戻り、新幹線で帰京する。 長野駅より北に延びる線路はすでに敷かれ、豊野駅の南にある長野新幹線車両センターに回送される車両は通っているが、営業列車が長野駅より北へ行くまではあと8年余り待つことになる。 |

|

|

14時25分発、E2系N12編成の東京行き長野新幹線「あさま530号」に乗車。 16時12分、終点・東京に到着。 前回と違い、今回は最初の「ながら」以外大きなアクシデントのない旅だった。 |

|

![]()